2018年9月に北海道で発生した「北海道胆振東部地震」による停電を受け、携帯電話の基地局が外部からの給電停止時にどの程度稼働可能なのか、枯渇時の対策はどのようになっているのかを確認してみました。

都道府県庁・役場等をカバーする基地局

NTTドコモ

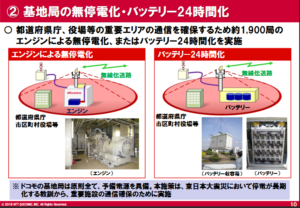

2018年6月の資料(※1)によれば全国で約1,900局の都道府県庁や役場などをカバーする基地局に対し、発電用エンジンによる無停電化や大容量バッテリーによる24時間化が成されているとのことです。

NTTドコモの公式サイトに(日付が『平成25年7月現在』となっているものの)「停電対策を強化(バッテリー24時間化・無停電化)している対象の施設」が掲載されており、実際に市町村役場などが対象となっていることが確認できます。

また、2021年2月の資料(※2)では役場や災害拠点病院などをカバーする全国2,000箇所の基地局が「中ゾーン基地局」(後述)として24時間化・伝送経路冗長化を実施済みとされています。

※1:内閣府 中央防災会議防災対策実行会議 災害対策標準化推進ワーキンググループ 第5回 国と地方・民間の「災害情報ハブ」推進チーム 議事資料

※2:総務省 情報通信審議会 電気通信事業政策部会 ユニバーサルサービス政策委員会(第19回) NTTドコモ ヒアリング資料

au

都道府県庁および市町村役場をカバーする基地局において長時間(24時間程度)稼働への対応が行われている他、下記のリストに含まれていない大規模な駅等でも長時間化を実施中とされています。

基地局電源の長時間化を実施している都道府県庁・市町村役場(au・PDF)

ソフトバンク

発電機の配備やバッテリーの容量強化により、都道府県庁・市町村役場をカバーする基地局において24時間以上のサービス提供が可能とされています。

楽天モバイル

2021年に実施された「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する告示案」に対する意見募集の中で、他のキャリアと同じく都道府県庁等をカバーする基地局に対して少なくとも24時間の電源供給を可能とするよう予備電源の配備を進めるとしています。

防災上の観点において、都道府県庁等における必要な通信を確保する手段として、基地局の予備電源(蓄電池)設備を設置は不可欠と考えており、これら場所をカバーする基地局においては、少なくとも24時間にわたり電源供給できるよう段階的に配備を進めて参ります。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000689004.pdf

その他の基地局

北海道胆振東部地震発生時のNHK報道で「数時間から最大24時間程度」とされているように、 基地局に配備されている非常用電源の給電能力は局によって異なり、稼働時間にも差があります。

非常用の電源設備が電力を供給できる時間は、数時間から最大で24時間程度だということで、停電が長引いた場合には、携帯電話がつながらないといった影響が出る地域が広がるおそれがあるとしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180906/k10011613391000.html

NTTドコモ

大ゾーン基地局

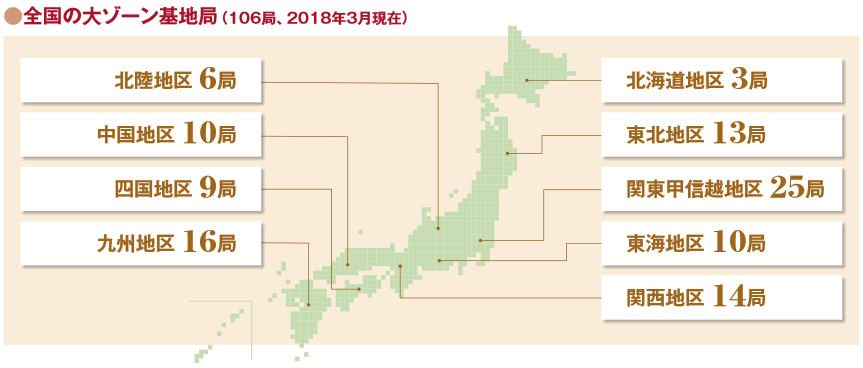

NTTドコモは2011年の東日本大震災以降、都道府県単位で「大ゾーン基地局」の整備を行っています。主に人口密集地を対象として展開されており、2021年2月時点では全国で106局が整備済みとされています。

大ゾーン基地局は予備電源設備を持つ単一の基地局設備により通常の基地局よりも広い範囲(半径約7km)をカバーするもので、通常時のサービスに比べて通信速度が低下する等の影響は生じるものの、大規模な停電時にも通信サービスを維持することが可能になります。

2018年9月の北海道胆振東部地震に伴って発生した北海道電力の大規模停電に際し、停電の長期化により通常の基地局によるサービスの維持が困難になることから、9月6日~7日に釧路市で初の運用が行われました。

2018年の台風21号(チェービー)・北海道胆振東部地震におけるNTTドコモの対応資料(PDF)

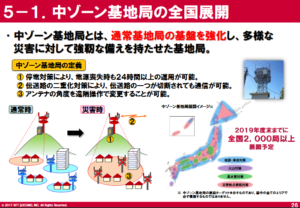

中ゾーン基地局

大ゾーン基地局に加えて既存基地局の基盤強化(24時間以上の運用・伝送路の二重化・アンテナの角度調整によるカバーエリア変更対応)を図る「中ゾーン基地局」を展開しており、災害時の医療を支援する「災害拠点病院」をカバーする基地局を「中ゾーン基地局」化し72時間を目標とした予備電源の強化を実施しているとされます。

2021年2月の資料(※1)では全国で2,000箇所の中ゾーン基地局が整備されており、2020年夏の令和2年7月豪雨では62局が実際に運用されたとのことです。

※1:総務省 情報通信審議会 電気通信事業政策部会 ユニバーサルサービス政策委員会(第19回) NTTドコモ ヒアリング資料

au

公式サイトでは基地局・通信局舎に「原則3時間以上の蓄電池を設置」とされています。

〈無線基地局〉

https://www.au.com/mobile/anti-disaster/action/index01/

原則3時間以上の蓄電池を設置。さらに沖縄や九州のように台風の多い地域や山間部では、自家発電機を約260箇所に設置

移動電源車・非常用発電機等

外部からの給電停止が長期に渡り、基地局自体の予備電源による電力が確保できない場合の対策として、携帯電話会社は移動電源車や非常用発電機などの電力供給設備を保有しています。

- NTTドコモ(2021年3月現在)

- 大型:全国で計20台

- 小型・中型:全国で計94台

- KDDI・沖縄セルラー電話(時期不明)

- 移動電源車・非常用発電機の合計:822台(内訳は非公開)

- ソフトバンク(2021年4月現在):全国で計100台

また、ソフトバンクは2021年3月に伊藤忠エネクスとの協業を開始しており、一部の基地局にLPガス発電機を設置することで停電時でも長時間(72時間以上)のサービス提供が可能とされています。

ソフトバンクと伊藤忠エネクス、災害に強いレジリエントな通信ネットワークの構築に向けて協業

総務省保有の移動電源車

総務省の各地方総合通信局は関東総合通信局・沖縄総合通信事務所を除いて小型または中型の移動電源車を保有しており、通信事業者や地方公共団体等からの要請に応じて貸与が可能とされています。

この内、携帯電話基地局や移動基地局への給電を想定した100kVA級の移動電源車については東海・中国・九州の各総合通信局に配備されています。

規則

事業用電気通信設備規則 第11条において、事業用電気通信設備には通常の給電が停止した際の予備電源を確保し、都道府県庁・市町村役場のものに関しては給電の長時間停止を想定するよう定められています。

第十一条 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)が講じられていなければならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=360M50001000030&openerCode=1#66

また、2019年の台風15号・台風19号を始めとする災害を受け、令和2年総務省告示第188号において情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和62年郵政省告示第73号)の一部が改正されています。

「令和元年台風第15号・第19号をはじめとした一連の災害に係る検証チーム」最終とりまとめ(PDF)

従来の基準では都道府県庁等をカバーする設備について"長時間の電源供給停止を考慮すること"とされていましたが、改正後の基準では都道府県庁等・災害拠点病院をカバーする設備では少なくとも24時間、"大規模な災害の対策の拠点として機能する"都道府県庁舎・離島の市町村庁舎をカバーする設備では少なくとも72時間の電源供給停止を考慮するよう明示されています。

過去の事例

台風15号・台風19号(2019年)

2019年9月に発生した令和元年台風第15号(令和元年房総半島台風)、および同年10月に発生した令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)では携帯電話サービスへの影響が広範囲で発生しました。翌年の2020年に公開された資料(※)によると、これらの台風に伴う携帯電話サービス停止要因の中では商用電源の停止が7~8割を占め最多であったとのことです。

※:情報通信審議会 情報通信技術分科会 IPネットワーク設備委員会(第56回)

通信インフラの耐災害性強化に向けた対応策(案)

北海道胆振東部地震(2018年)

2018年9月の平成30年北海道胆振東部地震では北海道電力の送電網においてブラックアウト(全系崩壊)が発生し、停電の長期化・予備電源の枯渇によって最大で約6,500箇所の携帯電話基地局が停波に陥りました。